| 写経をはじめるにあたって | |

写経をはじめる環境としては、最低限の清潔さは保っていただくことが大切です。 写経を通して仏さまと向き合うわけですから、是非実践していただきたいものです。 具体的には、手洗い、うがい、汗をかいていればシャワーを浴びるなどして身を清めてください。 周りの環境を整えることも大事です。 写経をする机の上の整理、身の回りの整頓などなど。 これらの行為は、自分にとっても清々しい気持ちではじめられます。 その他、部屋を清める為に、お香をたいたり、数珠を用意して、「はじめさせていただきます。」と頭をさげてからはじめる人もいます。 これらは決して押し付けではありませんので、ご自分に合うやり方ではじめてください。 ただ、自分が集中できる環境を保つということは必要になってくると思います。 静かな部屋で取り組む。 正座が苦手な人は休憩しながらでも結構ですし、正座自体が無理なら正座用椅子などの便利グッズを用意しても構いません。  生理現象に関しては、事前に済ませておくのはもちろんですが、そうはいかない場合もあります。 途中にお手洗いに行きたくなった場合は、「失礼します。」と数珠で手を合わせ、行かせていただきましょう。 いずれにしましても写経をはじめるには、「させていただく」という謙虚な姿勢をもつことが必要です。 | |

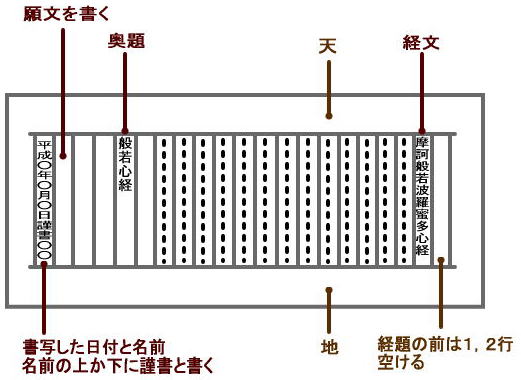

| 実際に書いてみる | |

| |

| ○内題 | |

| |

| ○本文 | |

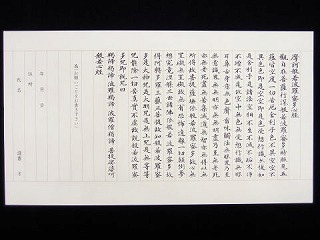

本文の1行は17字です。 界線からははみ出さないようにしましょう。 写経の作法には「1字3礼」というものがあります。 心をこめて写経を1字書くことに3回礼拝するというものです。 さすがにそこまでして写経をするのは時間的にも大変ですので、する方はあまりおられませんが、「1字3礼」の精神で書くことを心がけて書くことをオススメします。 | |

| ○奥題 | |

本文の終わりに「般若心経」と書くのが奥題です。 本文の終わりから1行空けるかどうかは決まりはありません。 願文を書く場合は、奥題のあとに1行の空白が必要で、さらに年月日・記名があり、そのあとにもう1行が必要です。 ですから、それらのバランスを考えて奥題を書いてください。 本文を書き終わったら、必ず確認しましょう。 誤字や抜けた字がある場合は、その箇所に点を打ち、その行の上に正しい字を書きます。 | |

| ○願文 | |

| |

| 写経中に間違えたら | |

| |

| 写経が終わったあとの写経用紙の保管 | |

粗末に扱わないのが大前提です。 床の間や仏壇付近に箱に入れて保管するなどしておくとよいです。 ある程度溜まった場合は、お寺でのお焚き上げの際に納められてはいかがでしょうか? その際、納めていただく供養料が必要です。 |